Est-ce que tu peux te présenter ?

Léo Lefrançois. Mon nom de scène en tant que VJ, c’est Chair Claude. Je suis monteuse, auteure-réalisatrice en documentaire et vidéo-jockey.

J’ai commencé à travailler la vidéo plutôt sous forme d’installation quand j’étais étudiante aux arts décoratifs de Strasbourg. Je faisais des grandes installations et je projetais, je travaillais beaucoup sur les surfaces de projection, notamment des surfaces de projection assez fragiles comme du tulle ou des bâches plastiques très fines.

J’ai commencé la vidéo avec un travail plutôt personnel sur la question du corps et sa représentation, d’abord celle des femmes puis celle des hommes. Je me basais beaucoup sur des mythes, par exemple, pour une des pièces de mon diplôme en 2016, j’avais travaillé sur le mythe de Samson une histoire où un homme perd sa virilité, sa force en perdant ses cheveux. C’est en parallèle de mes études que j’ai monté une association d’événements avec des copains et j’ai pris gout au vjing. Dans cette association, un partenaire m’a formé sur MadMapper1.

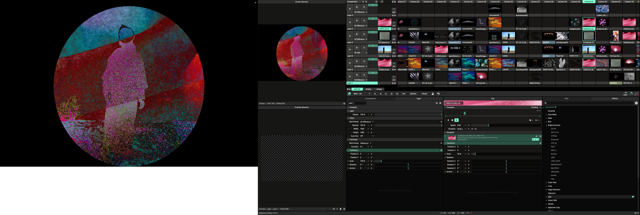

Dans l’aspect plus plastique et organique de l’image. Madmapper était un peu trop réduit pour

moi, à l’époque. J’ai vite basculé sur Resolume où on peut vraiment travailler l’image, rentrer dans la texture, vraiment dans l’aspect plastique et organique de l’image.

J’ai rencontré des gens qui organisaient des petits festivals ou des soirées techno, ils m’ont donné l’occasion de me produire assez rapidement. Mais, quand j’ai voulu présenter ce travail à l’école, on m’a dit « tu sais, Léo, ça, c’est seulement du divertissement ». Je ne l’ai donc pas intégré à mes études.

Aujourd’hui j’ai d’autres casquettes en étant monteuse et réalisatrice. En documentaire, on est plus sur de la captation réelle ou de la création plus classique. L’image est parfois moins présente, du moins elle sert aux propos, à la parole. En vjing, c’est différent, c’est un laboratoire. On peut vraiment expérimenter, mélanger, triturer, comme on pourrait triturer de la peinture. Et puis on live, on est en direct y a pas de CTRL -Z.

Avec quelles images tu travailles, lesquelles, comment tu les travailles ?

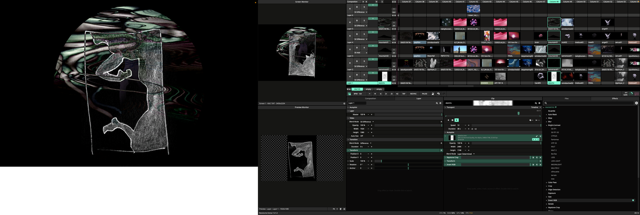

Mon travail de VJ a plutôt commencé avec du found footage de tous les films que j’adorais de cette époque-là d’étudiante. Je peux en nommer plein, mais vite je dirais : David Lynch, F.J. Ossang, Tarkovsky, tout ce cinéma un peu sorcier du XXe siècle. Beaucoup de films en noir et blanc aussi. Assez vite, j’ai compris que quand je me produisais en public, emprunter des films, des images de films ou de vidéoclips, ça pouvait poser problème du point de vue du droit d’auteur. Donc au début j’ai utilisé des films muets, du Murnau, du Chaplin, des vieux films noirs assez vieux pour être dans le domaine public. J’ai eu un goût prononcé – même si elle était numérisée – pour l’image pellicule : le grain et les trop gros pixels se mélangent, donc ça peut donner quelquefois un aspect assez trouble à l’image, qui me plait beaucoup

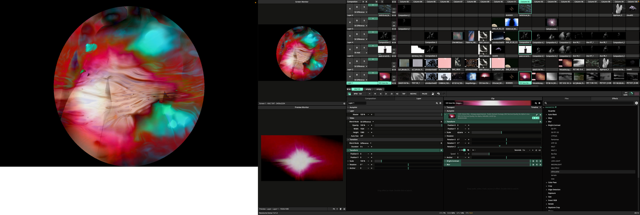

C’est comme ça que mon appétence pour la vieille image et l’image d’archive est arrivée. J’ai découvert David Attenborough. Il a fait énormément de documentaires animaliers, sociétaux et climatiques. L’un des premiers à avoir révélé à la TV (à la BBC!) ce vers quoi on allait et le gros mur qu’on est en train de se prendre. Ce que je cherchais dans ces documentaires, c’était des plans sur des textures : de terre, d’eau qui ruisselle sur de la roche, des explosions d’eau, de gaz. Dans ces documentaires l’aspect plastique de l’image pouvait se révéler.

Je me souviens, j’ai emprunté la bouche du Rocky Horror Picture Show, cette bouche avec le rouge à lèvres rouge carmin qui parle, qui chante, ça m’avait beaucoup plu.

Petit à petit, en tournant moi-même, j’ai introduit mes propres images. D’abord beaucoup sur le corps : des silhouettes, des morceaux, des mains, des pieds, des cheveux, juste un œil, une bouche.

Aujourd’hui j’ai 50% de found footage et 50% de contenu original. Justement je me pose la question : à quel moment on produit encore des images, sachant que beaucoup en produisent, et qu’on peut les acheter ou les emprunter selon les droit ? Produire sans tourner, sans capter ?

Je travaille vraiment comme un·e musicien de musique électronique, avec une vidéothèque avec énormément de loops, des images brutes de 2 secondes à 1 minute, 1 minute 30 selon les scènes, selon le plan, s’il est très contemplatif, si c’est un amoncellement de petits plans de la même scène, etc.

Je travaille principalement les superpositions en live. J’ai plusieurs strates, comme si j’avais plusieurs timelines superposées les unes sur les autres. Je pré-travaille les superpositions quand je prépare mes lives où je vais avoir, on va dire, l’échantillon de nuage 1, au-dessus, l’échantillon 5 de feu, par exemple.

En live, même si j’ai préparé ces choses-là, finalement, j’improvise. Les effets que je peux apposer sont assez simples : teinte, luminosité, contraste, flou. Travaillant beaucoup la superposition, si je rajoute beaucoup d’effets, ça devient une bouillie qui ne m’intéresse pas visuellement. Je reste sur des choses assez simples, je travaille les superpositions et les symboles.

J’aime beaucoup travailler la symbolique. Il y a une notion qui m’intéresse beaucoup dans la vidéo, c’est la question de la persistance rétinienne : soit des symboles, soit un objet qui va être photographié ou filmé et qui va détenir un pouvoir d’évocation, qui va convoquer un imaginaire collectif. C’est des motifs que je travaille énormément. Et sur cette question de symbolique, j’aime bien travailler un répertoire assez collectif avec des symboles ou figures assez universelles. Par exemple, des figures mythologiques : la méduse. Forcément, si je projette un visage de femme, un serpent qui passe, sans avoir à montrer clairement la méduse, je la convoque.

Comment tu travailles ces images avec la musique ? Comment est-ce que tu les prépares et comment est-ce que tu les joues en live ?

J’ai beaucoup travaillé avec des scènes de films. Une silhouette noire, c’est une image figurative. Dès qu’on travaille avec des images figuratives, on décide de les déformer ou pas, et quand on ne les déforme pas, ça peut

devenir difficile de leur donner un effet plus spectaculaire qui pourrait aller en rythme avec la musique. Parce que c’est aussi ça le métier, essayer d’être sur le tempo de la musique. Au début, j’étais sur des tableaux plutôt contemplatifs où j’allais apposer des effets, où je pouvais jouer avec le rythme de la musique, Mais je crois

aussi qu’il faut garder en tête l’image originale, la respecter – d’autant plus quand elle est empruntée – ne pas aller trop loin dans la déformation, dans la mutation.

On a le choix en tant que VJ, soit on décide vraiment de se caler avec la musique donc on tire un câble entre la mixette et notre poste de travail, soit on décide de le faire à l’oreille. Moi j’ai toujours voulu le faire à l’oreille parce que ce qui peut m’intéresser, par exemple, c’est de faire des contre-mouvements. Si la musique commence à partir en cacahuètes, va très très vite, en image on peut vite tomber dans le stroboscopique. Au contraire, je vais me dire : on va aller à contre-courant, on va mettre quelque chose de très lent, de très contemplatif, pour qu’on puisse continuer à s’immerger dans la musique, et que l’image ne prenne pas le pas, qu’elle ne soit pas aussi agressive que la musique. Je n’ai jamais voulu me caler complètement au BPM ou alors seulement me caler sur la petite mélodie du fond et pas sur le gros beat qu’il y a devant.

Tu parles de ne pas prendre le pas sur la musique, d’après toi c’est quoi la place du vj dans une soirée ?

Comme c’est du live, pour moi c’est vraiment une question de situation. Ça dépend du show, ça dépend du musicien. J’ai eu des expériences où j’ai eu des connexions avec le·a musicien·ne. Dans ces cas-là, l’osmose se fait et je trouve que l’image et la musique ont la même place. Quand il n’y a pas de connexion on se met un peu en retrait.

Quand l’orga te paye une misère pour la soirée alors que tu fais 6 heures et que certains musiciens qui font à peine 2 heures sont payés le double…on a plus ou moins envie d’asseoir sa performance, et de s’en sentir légitime. Et en tant que nana dans ce genre de métier, de nuit, c’est pas non plus très simple, même si ça va de mieux en mieux, je trouve.

Et puis il y a les lighters qui quelquefois, prennent trop de place en terme de scéno. Ils te bouffent la zone de projection avec leurs strobes et leurs foutues boules à facette.

Dans quel type d’évènements tu travailles ?

J’ai commencé avec l’association que je citais plus tôt en 2012, c’était vraiment des soirées techno underground. En continuant ce travail-là, j’ai commencé à avoir des clients beaucoup plus institutionnels, je passe par des agences d’événementiel qui organisent des évènements pour des conseils d’entreprise. Je vais avoir une thématique à respecter pour la soirée, tropicale par exemple. C’est une partie du métier qui nous fait gagner notre vie. Finalement, même si on est un peu dirigé dans la création, on est vachement bien reçu et perçu, du bon matériel, et le travail est rémunéré à sa juste valeur par rapport à des événements plus underground où on va nous laisser faire ce qu’on veut mais on va être payé de moitié, par exemple.

Il y a des choses qui nous échappent parce qu’on est technicien mais pas que, artiste mais pas que. Le statut de VJ est ambigu : on est entre technicien intermittent du spectacle et artiste-auteur. Un syndicat ou une association de VJs serait utile pour aborder des questions comme la rémunération de nuit et la vente des droits de diffusion…

C’est quoi ton meilleur VJ ? Ta scénographie de rêve ?

Je dirais qu’il y a des scènes où je reviens régulièrement, par exemple le Festival Contre-Temps à Strasbourg, ça va faire dix ans que je bosse avec eux. J’ai une très grande liberté dans les contenus mais pas forcément dans le dispositif. Souvent c’est dans une salle de concert ou dans un club, donc c’est un écran de projection très classique en 16:9, donc c’est vraiment juste du vjing pur, il n’y a pas de mapping2. J’ai vraiment une liberté de création et là je m’éclate, clairement, même si le budget est moindre comparé à d’autres prestas.

Il y a eu une date où j’ai vj dans une performance audio visuelle à quatre mains avec un ami musicien, Neman. C’était un live d’une heure et demie. Le fait d’être dans la création, la production et la préparation du live avec le musicien, de connaitre les morceaux, c’était génial. Ça a permi de développer plus de subtilité et de retour entre le musicien et moi, de rentrer dans une écriture plus cinématographique du live. C’est quelque chose que j’aimerais bien reproduire à la production d’un album, c’est un peu comme un vidéoclip, la collaboration est véritable.

D’où viennent tes images et essaies-tu de raconter des histoires, de créer une narration ?

Ça m’arrive de vouloir raconter une histoire, de moins en moins, je dirais. J’ai plus envie de rentrer dans une recherche de matière, dans l’aspect organique de l’image. Finalement, le sujet de l’image, je commence à le mettre vraiment de côté, donc je raconte de moins en moins d’histoires. La petite histoire que je pouvais me construire, c’était d’avoir un ou deux personnages qui revenaient de manière redondante pendant tout le live. Est-ce qu’on peut vraiment appeler ça une histoire ? Je dirais que c’est plus de l’ordre de la thématique, du symbolisme, de la sensation.

Il y a quelques années, quand le rapport du GIEC3est sorti, j’ai produit un live avec des images de situations climatiques catastrophiques, de fonte des neiges, de recul de la banquise, de feux monumentaux de forêt. Je ne sais pas si ce sont des histoires, mais quelquefois, oui, j’ai envie d’une certaine thématique, parce que j’ai un travail aussi documentaire et l’actualité m’influence et me paraît importante à travailler aussi via ces performances-là. C’est là que, ce que certain·e·s jugent du divertissement, n’en est pas à mes yeux, car

la fête est aussi un lieu de transmission, un lieu politique.

Quand j’ai commencé à travailler la représentation du corps de la femme, je voulais qu’elle ait une place, la projeter, la représenter pour la valoriser. Pour moi, c’était peut-être ça l’aspect politique. C’était de dire : on a notre place aussi, ce corps n’a pas à être objectivé. Il y a la figure de la sorcière qui est apparue assez vite et s’est répétée dans mes performances par exemple.

Récemment, j’ai réalisé un film à base d’images d’archives avec MIRA4, la cinémathèque régionale d’Alsace. C’est une cinémathèque qui ne récupère que des images d’archives familiales. C’est de la pellicule de Monsieur et Madame Tout-le-Monde : des scènes de mariage, de naissance, de la balade en forêt, toutes ces petites images-là qui racontent le quotidien et le collectif par l’intimité d’une famille, d’une communauté. En réalisant ce film-là, j’avais déjà une appétence pour ce genre d’images d’archives, mais après avoir réalisé ce film, cette typologie-là d’images est rentrée aussi dans mon VJing. Par exemple, le fait que ce soient des films réalisés et produits par des amateur·ice·s : les mouvements de caméra ne sont pas géniaux, souvent il y a du flou non voulu, pleins d’erreurs de réalisation, le film a été tellement mal stocké, il est grillé à des endroits, griffé, donc à la numérisation ça se voit encore. Ce matériel peut rentrer dans mes performances. La réalité et sa poésie se logent dans les détails.

Qu’est-ce qu’il y a d’intéressant de regarder des images depuis un dancefloor, dans une trance ?

Il y la répétition qu’on peut retrouver dans la musique électronique, à quel point va-t-on répéter un loop, donc là un loop vidéo. L’expérience de l’image n’est pas la même, puisqu’on va être sur des projections à une échelle bien plus grande que chez soi. Il y a une immersion dans l’image. Oui, la télé nous projette de la lumière, mais avec une énorme projection, la lumière ne projette pas seulement notre visage mais presque notre corps entier. L’image a une incidence sur l’espace dans lequel on danse. Une immersion qu’on pourrait comparer au cinéma, si ce n’est qu’au cinéma, on est totalement passif d’un point de vue du corps. Il y a cette même immersion où l’image est tellement grande qu’on peut rentrer dedans, la traverser, elle peut nous traverser, elle nous éclaire en entier.

Il y a ce rapport d’échelle où il se passe quelque chose forcément. Après, selon le type de projection : diffusion par projection, panneau LED, vidéoprojecteur devant ou derrière l’écran… Ce sont des aspects techniques qui vont donner différentes spécificités et expériences.

Tu penses que le public a un autre type d’interaction avec les images ? Dans quelle mesure contrôles-tu leur imaginaire ?

Je vais proposer une lecture de la musique. S’il n’y avait pas d’image, je pense qu’en tant que spectateur·ice, on se fait notre propre histoire dans la tête, on a nos propres images qui arrivent, ou des sensations. En tant que VJ, on va proposer un visuel, on va avoir un pouvoir de lecture de la musique. Les VJings abstraits vont peut-être laisser une plus grande liberté d’interprétation aux spectateurs. Un travail de motifs et de couleurs laisse une plus grande liberté de perte de soi dans l’image, dans la musique, dans cet espace introspectif. Avec les images que je peux projeter, j’impose, entre guillemets, mon imaginaire, que j’offre, qui peut après avoir plusieurs sens de lecture.

C’est ça que j’aime bien, on balance les images, les gens les vivent comme ils veulent. Pour une installation dans une expo, on va nous demander pourquoi on a fait ça, quel sens il y a derrière, ce qu’on est allé chercher. Là, c’est vraiment de l’ordre de la pulsion. C’est de la création live, libre, on livre et la personne le vit. Alors oui, on a un certain pouvoir.

Comment utilises-tu le bug ? Que signifie l’erreur pour toi ? Est-ce que c’est toi qui provoque les erreurs ?

Je ne crée pas de bug. Je préfère aller chercher un vrai glitch analogique plutôt que de produire un faux glitch numériquement.

J’aime bien me faire surprendre par les matières que je travaille. Parfois, j’essaie de les surprendre elles, de les triturer, mais j’aime beaucoup perdre un peu le contrôle et me laisser embarquer dans ces textures-là, dans ces accidents, dans ces effets de numérisation, ces bobines qui brûlent. Je suis dans un contrôle, mais variable, aveugle parfois.

Comment est-ce que tu penses que ces erreurs peuvent impacter le public ? Est-ce que l’erreur est importante ?

L’erreur, c’est de la poésie. Dès qu’on amène un petit accident, je trouve que ça amène une poésie du réel. Ça ramène à l’idée que tout peut être accident, que tout peut se passer.

“On attend des machines qu’elles fonctionnent bien et rapidement. Un virus informatique provoque des réactions mécaniques de lenteur d’une manière imprévisible pour l’utilisateur : mise en mémoire tampon interminable, plantage, endommagement, suppression, formatage. Cette lenteur modifie le temps et l’espace, altérant la relation d’une personne avec la machine. […] Nous changeons de cap lorsque nous sommes confrontés à des systèmes qui refusent de fonctionner.”5

Personnellement, je m’ennuie devant de très belles images, je trouve qu’elles ne nous parlent pas parce qu’elles ne nous représentent pas. Petite, j’ai feuilleté Vogue magazine pendant des années, et ces images sont malsaines, elles nous plongent dans quelque chose d’irréalisable, en tant qu’humain·es.

GLITCH FEMINISTE

Dans Glitch feminism : a manifesto6, la curatrice et essayiste Legacy Russel traite du glitch comme une esthétique non binaire, une pratique numérique qui peut nous guider vers de nouvelles visions – notamment concernant le corps et le genre.

“Dans une société qui conditionne le public à ressentir un malaise, voire une peur viscérale, face aux erreurs et dysfonctionnements de nos mécanismes socioculturels – encourageant illicitement et implicitement une philosophie du « ne fais pas de vagues » –, le terme « glitch » devient une métonymie appropriée. Le féminisme glitch, cependant, embrasse la causalité de l’« erreur » et renverse la connotation négative du glitch en reconnaissant qu’une erreur dans un système social déjà perturbé par la stratification économique, raciale, sociale, sexuelle et culturelle et par le démantèlement impérialiste de la mondialisation – des processus qui continuent d’exercer une violence sur tous les corps – n’est peut-être pas, en fait, une erreur, mais plutôt une correction indispensable. Ce glitch est une correction apportée à la « machine » et, par conséquent, un changement positif. »7

Dans son texte “En défense de l’image pauvre”, Hito Steyerl8 se positionne pour les images fantômes, débris, compressées, reproduites, reformatée. Elle explique que ces images “témoignent de la dislocation violente, des transferts et des déplacements d’images, de leur accélération et de leur circulation dans les cycles vicieux du capitalisme audiovisuel.”

Ou alors sur des installations plus poussées où l’image va être parfaite, mais il va y avoir un petit détail qui fait que ça nous ramène à nous… Je pense à une installation de Jesper Just où une femme mange un hamburger. Le plan est assez serré, ses mains devant son visage avec le hamburger. L’image est nickel. D’un point de vue réalisation : bien maquillée, bien coiffée, beau modèle, tout est parfait. Sauf qu’en fait, l’une de ses mains, est une prothèse. L’accident et le réel sont là, il reviennent dans l’image, même si l’image, au sens technique du terme, est parfaite.

As-tu déjà fait des VJs interactifs ? Qu’en penses-tu ?

J’en ai jamais produit, mais j’en ai pratiqué en tant que spectatrice. Je pense à l’installation Acquaalta de Céleste Boursier-Mougenot au Palais de Tokyo en 2015. J’avais beaucoup aimé le fait d’être intégrée dans l’installation et d’avoir ma part de participation à l’installation de l’artiste.

Comment est-ce que tu penses que ces erreurs peuvent impacter le public ? Est-ce que l’erreur est importante ?

L’erreur, c’est de la poésie. Dès qu’on amène un petit accident, je trouve que ça amène une poésie du réel. Ça ramène à l’idée que tout peut être accident, que tout peut se passer.

Quand j’étais dans une asso, on a avait eu l’idée de créer une grande boite dans laquelle le public serait invité à évolué librement et serait en même temps filmé et rediffusé en live, mais on ne l’a jamais fait. C’est intéressant ce genre de dispositif où le spectateur n’est plus seulement dans l’écoute de la musique ou dans la contemplation des images projetées, mais il peut lui-même avoir une incidence dessus. Ce sont des dispositifs qui peuvent être hyper intéressants pour le jeune public, par exemple, où ça amène une autre lecture de l’image aux enfants, de comprendre comme elle peut être manipulée.

C’est quoi le VJ du futur, et la fête du futur ?

Puisque j’ai un intérêt pour les images amateurs, peut-être que je glanerais des images tournées à l’iPhone sur le web, le quotidien collectif, avec toutes ces redondances d’images parce qu’on filme tous un peu la même chose.

Ce sont des choses que je peux commencer à travailler, notamment au montage documentaire. Ça s’insère ne serait-ce que sur les formats aussi. J’ai commencé à vraiment faire du VJing avec que des images en paysage, en 16/9e, en 4/3. Maintenant que d’autres formats, notamment les formats verticaux, sont arrivés dans nos vies et nos quotidiens, un jour, on va faire un VJing en vertical.

On pourrait imaginer des dispositifs où les spectateurs ont un ensemble d’objets et de matières et c’est eux qui VJ. En plus moderne et numérique, j’aime beaucoup les silent party, où on écoute la musique au casque ensemble sur le dancefloor. Avec des casques en réalité virtuelle ce serait compliqué, c’est différent.

Un dispositif où toute la matière est envoyée par les propres spectateurs.

Le spectateur, en train d’écouter ce son-là, se dit : je vois une grosse fraise qui s’écrase sur le sol. Pendant ce temps-là, il cherche son image de fraise qui s’écrase sur le sol et il l’envoie sur le serveur qui la projette. Ça pourrait être ça, le VJing du futur. Un VJing participatif.

Est-ce que ce serait créer des images beaucoup plus détaillées avec les performances de drones ?

L’hologramme, aussi. L’hologramme qui a été fait plusieurs fois mais où on n’a jamais réussi techniquement à faire des projections d’hologrammes vraiment bonnes comme dans les films de science-fiction. Ça, ça serait une piste aussi : arriver à projeter vraiment en trois dimensions, et le spectateur danserait dans l’image 3D.

Ça, ce serait géant comme dispositif.

- Madmapper : Madmapper est un logiciel conçu pour mapper des projections sur du volume: bâtiment, décors. ↩︎

- Mapping : Le mapping consiste à adapter la projection au volume de l’espace. On peut “mapper” sur un décor, sur des formes, en fonction de la perspective. ↩︎

- GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Le GIEC a pour mission d’examiner et évaluer les données scientifiques, techniques et socio-économiques les plus récentes sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade. Depuis sa création en 1988, le GIEC a établi cinq rapports d’évaluation accessibles en ligne. Il a entamé son sixième cycle d’évaluation. Définition du site https://www.ipcc.ch/. Le rapport cité : https://climat.be/changements-climatiques/changements-observes/rapports-du-giec/2023-rapport-de-synthese ↩︎

- MIRA https://www.miralsace.eu/ ↩︎

- Traduit de l’anglais Russel, Legacy. Glitch feminism: a manifesto. London New York : Verso, 2020. Texte original : “Machines are expected to work well and work quickly. A computer virus triggers the machinic responses of slowness in ways that are unpredictable to the user: endless buffering, crashing, damaging, deleting, reformatting. This slowness shifts time and space, altering a person’s relationship to the machine. In our daily life when confronted with a computer that shuts down unexpectedly or takes ages to reboot as a result of machinic failure, our reaction is to get up and move. We change course when confronted with systems that refuse to perform.” ↩︎

- Glitch feminism : a manifesto : Russel, Legacy. Glitch feminism: a manifesto. London New York : Verso, 2020. ↩︎

- Russell, Legacy. The Society Pages, 2013. Traduit de l’anglais, texte original : “In a society that conditions the public to find discomfort or outright fear in the errors and malfunctions of our socio-cultural mechanics—illicitly and implicitly encouraging an ethos of “Don’t rock the boat!”—a “glitch” becomes an apt metonym. Glitch Feminism, however, embraces the causality of “error”, and turns the gloomy implication of glitch on its ear by acknowledging that an error in a social system that has already been disturbed by economic, racial, social, sexual, and cultural stratification and the imperialist wrecking-ball of globalization—processes that continue to enact violence on all bodies—may not, in fact, be an error at all, but rather a much-needed erratum. This glitch is a correction to the “machine”, and, in turn, a positive departure. » ↩︎

- STEYERL, Hito, EBNER, Florian, LISTA, Marcella, CHRÉTIEN, Armelle, JOUANLANNE, Christophe et VIAUD, Nicole. Hito Steyerl: formations en mouvement textes choisis. Paris : Centre Pompidou Spector books, 2021. ISBN 978-2-84426-874-7. 777.092 ↩︎